- スパイクがうまく打てない…

- スパイクのタイミングってどうやって合わせるの?

- スパイクを強く打つにはどうすれないいの?

今回はこうした悩みを解決する記事です。

「かぶってる!」や「高い所で打て!」また、右利きの場合「左肩が下がってる!」などと言われることはきっと多いかと思います。

僕もバレーボールを始めた中学当初はうまくスパイクが打てず、「タイミングを合わせる」「高くジャンプをする」「強く打つ」などのためにこれまで本当に色々と考えて試行錯誤してきました。

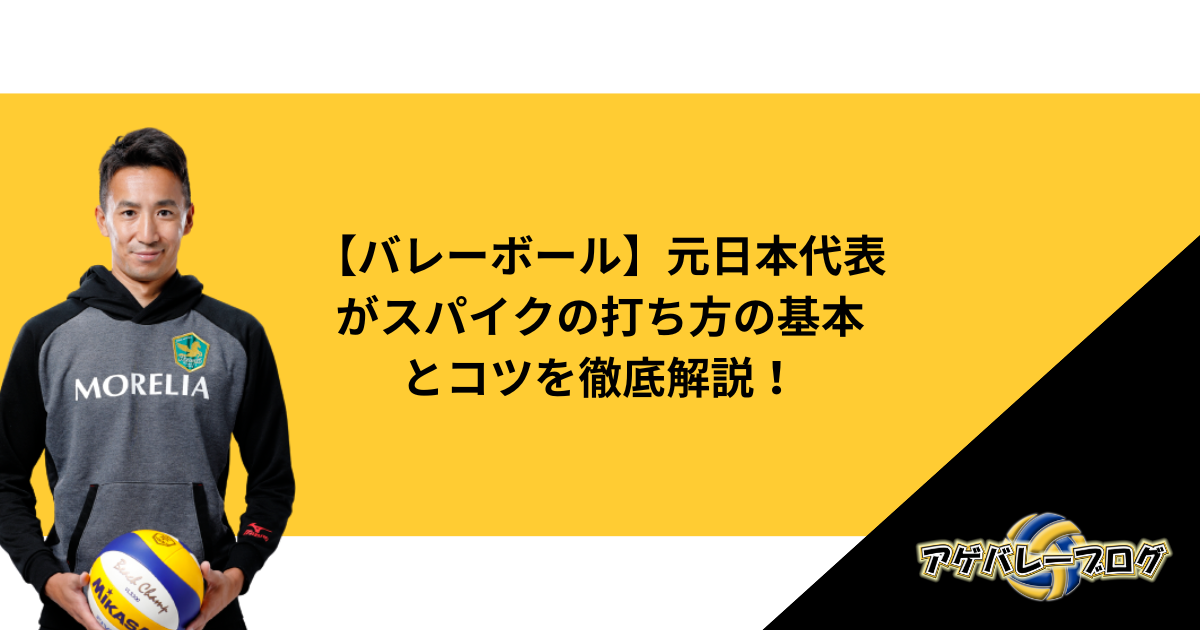

その結果、僕はVリーグで7シーズンプレーし日本代表のオポジット(スパイク専門ポジションとも言われるエースポジション)として3年間プレーすることができました。

この記事ではそんな僕がスパイクで悩んでいるあなたに向けてスパイクの打ち方の基本やコツ、また考えるべき事についてまとめて解説していきます。

実際に試合でスパイクをバッチリ打つイメージをもちやすくなるように「ある程度高さのあるトスが上がってくるというシチュエーション」を想定して手順ごとに解説をします。

あげば

あげば最後まで読むことできっと1つは新しい知識が得られると思います!

スパイクの準備

自分が思うようにスパイクを打つためには以下の3つの大切な準備があります。

- 助走の準備をする

- トスの軌道をイメージする

- ボールを打つ場所をイメージする

助走の準備をする

スパイクで高く跳ぶためにはしっかりとした助走(ステップ)が重要です。

ここではその助走の準備について簡単に解説します。

スパイク助走は必ず前方向に体を運ぶことになります。そのため、助走の事前準備とは前方向に素早く動けるように構えることになります。

では、それはどんな構えか。

これは恐らく体育で50m走のを走るときのスタートの姿勢と考えてくれてOKです。

要は、もっとも早く一歩目が出せる構えをしてトスを待つのが正解です。

スパイクでタイミングが合わない場合は助走の準備ができていないことが一番の原因だったりしますよ。

トスの軌道をイメージする

思い通りにスパイクを打つためには、セッターからのトスの軌道をイメージすることが重要です。

軌道ってなに?

簡単に言うと、ボールの通り道のことだよ!

要は、セッターから出されたボールがその後どういう山をつくって自分が攻撃をするエリアまで到着するのかを想像しようということです。

最初は難しいですが、軌道のイメージはセッターがボールを上げたらできるだけ早く完了させるようにしましょう!

ボールを打つ場所をイメージする

トスの軌道をイメージできたら次にその軌道上のどこで自分がボールを打つのかをイメージします。

つまり打点の話です。ボールを打つ位置は高い方が有利なので、基本的には自分の最高打点を目指すようにしてください。

自分の打点の高さを知っていれば慣れてくればボールの軌道上のどこで自分がボールを叩くべきなのかが瞬時に分かるようになります。

普段からネット際でジャンプをするなどして自分の最高到達点を把握しておきましょう!

スパイク助走の基本とコツ

イメージができたら助走をスタートしますが、助走をする際のコツは以下の6つです。

- 体幹の力を抜かない

- スピードを上げる

- 力を上方向に変える

- ブレーキをかけずに跳ぶ

- 素早く腕を振り上げる

- 最適なアプローチをする

体幹の力を抜かない

助走をするときは体幹の力を抜かないことが重要です。

体幹とは体の幹(みき)と書くように身体の幹となる部分。簡単にいうと胴の部分です。身体のうち、頭と手足以外の部分っていう理解でOKです!

この体幹の力が抜けてしまうと身体をコントロールできなくなるので注意が必要です。

身体をコントロールできなくなることによるデメリットは下記の通り。

- ボールをしっかり見れなくなる

- 高く跳べなくなる

1つ目のボールをしっかり見れなくなるについてですが、助走では高く跳ぶためにスピードを上げていきます。

これは足で床を蹴ってスピードを上げた際に体幹部(胴)に力が入っていないと頭が不安定な状態となってしまい目の位置が安定せず、結果としてボールをよく見ることができなくなってしまうということです。

次に2つ目の高く跳べなくなるについて。

1つ目と同じ理由になりますが、助走でスピードを上げて最後に踏み切る際に体幹に力が入っていないと上半身が踏み切った足とうまく連動することができないです。

足と上半身がうまく連動していないと、力をうまく上方向に伝えることができず高く跳ぶことができなくなってしまいます。

重要なのでもう一度言いますが体幹部に意識的に力を入れていなければ高く跳び上がることはできないので覚えておきましょう。

しっかり体幹に力を入れた状態で助走をすることは思っている以上に超重要です。

スピードを上げる

助走の目的の90%は高く跳ぶためなので跳ぶときにしっかりと床を蹴り上げて大きな力を上方向に伝えることが重要です。

いつスピードを上げればいいのかといえば、それは助走の最後の一歩。

最後の一歩でしっかり加速することで強く床を蹴り上げることができ、高く跳ぶことができます。

助走においてスピードは「命」です。

Vリーガー達のプレーをチェックして助走のスピードを確認してみることをおすすめします。

力を上方向に変える

ひとつ前に助走の最後の一歩でスピードを上げることの大切さについて触れましたが、踏み切りで身体を上方向に高くもち上げるためにひとつだけやらなければいけない重要なことがあります。

それは、踏み切り足のつま先を内側に向けるということです。右利きの人であれば左足になります。

これ、最初に助走を教わったときに言われましたかね?ほとんどの場合は最初に教えてもらえていると思うのですが、たまに全然知らなかったということも聞くので覚えておいてください。

これを行う理由は”大きな筋肉を使うため”です。

詳細は下の記事で詳しく解説しています。

>>【元日本代表が解説】バレーボールのスパイクジャンプで前跳びしないための2つの方法

ブレーキをかけずに跳ぶ

スパイクの踏み切り時によく言われているのが「ブレーキをかけて跳ぶように!」ということです。

ですが、僕はいつもこういう声かけをします。

「助走でつけたスピードを減速させることなく最速で跳び上がろう!」つまり「ブレーキをかけるな!」です。

これは反論が多い部分かもしれないですが、内容としては「ブレーキをかけて跳ぶように!」と実はほぼ同じなんです。

「ん?」ですよね。詳しく解説します。

「ブレーキをかけて跳ぶように!」という指導は間違いではありません。それは助走でつけた前方向への勢いを上方向に変換するためにはしっかりと床を下から上へと蹴り上げる必要があるからです。

ですが、僕はこの「ブレーキ」という表現には非常に抵抗があります。

なぜなら、自分自身がブレーキをかけて跳んでいるという感覚が一切ないから。

僕はスパイクの跳び上がりは助走でつけたスピードを減速させることなくしっかりと床を蹴り上げて跳ぶべきという考え方です。

あなたがスパイクで「跳ぶ前に減速しなきゃ!」と考えていた場合は、一度この考え方にしてみてください。

素早く腕を振り上げる

スパイクで高く跳ぶためには、助走で減速しないことと併せて素早く腕を振り上げることが重要です。

あなたが「その場で高く跳んでください!」と言われたら、膝を曲げて大きく手を後ろに引いてその腕を前に素早く振り上げるのと同時に膝を伸ばしてジャンプをするのではないでしょうか。

このときの腕を引いて振り上げる動作のことを”バックスイング”といいます。自然に使っていますよね?

ただ、このバックスイングがスパイク助走になるとできなくなるという場合が多いです。

通常、歩くときは「右足が前にあるときは左手が前、左足が前にあるときは右手が前」にあります。

それに対して、跳ぶときの動作は両足が揃った状態で両腕を後ろに引きます。

つまり、日常生活で使わない動きなんですよね。

スパイクでは通常の歩行動作で助走をとって最後の一歩で跳ぶときの動作に変えないといけない。

これを一連の流れで行わないといけないので難しいのは当然です。

でも安心してください。

これに関してはもちろん繰り返し練習して慣れる必要はありますが、すぐに上達できる練習方法があります。

それが下記の練習方法です。

1歩助走から練習して、その後に2歩助走、最後に3歩助走という順番で練習をする。

1歩助走はいきなりその場から右利きなら「右足→左足の順に踏み込んでジャンプをする助走」ですが、最初の右足を出す際に両手を後ろにもっていって振り上げればOK!

この方法なら最初から両手を後ろにもっていけるので頭が混乱しません。

まずはこの跳び上がる直前の動きを身体に覚えさせましょう。

その後、「左足→右足→左足の順に踏み込む2歩助走」を練習、さらにその後に3歩助走をしてください。

この方法で練習をすることで、いきなり3歩助走で練習するよりかなり早く上達できます。

振り上げる動きに慣れてきたら跳び上がるときに助走のスピードに合わせたスピードで腕も素早く振り上げることを意識しましょう!

これに関連して「スパイクのタイミングがなかなか合わない!」という悩みが想定できます。これについては下の記事で詳しく解説しています。

>>【バレーボール】元日本代表はスパイクのタイミングをこうやって合わせた!

最適なアプローチをする

アプローチが適切でないとスパイクが決まる確率が急激に下がってしまいます。

「アプローチってなに?」と思いましたかね?

アプローチとは簡単に言うと”通り道”のことで、スパイクの助走の通り道のことをスパイクアプローチと呼んでいます。この助走の通り道がとても重要ということです。

なぜ重要なのか。それはアプローチによって下記のことに変化が起こるからです。

- 確保できる視野

- ミートの難しさ

- トスの乱れに対して対応できる幅

分かりにくい部分なので、どういうことか解説すると下記の通りです。

- 確保できる視野

→基本的にアプローチの方向に身体が向く状態となるため見えやすい範囲が変わる。 - ミートの難しさ

→横方向からのボールにスイングのタイミングを合わせるのは難しい。 - トスの乱れに対して対応できる幅

→横方向からのボールにスイングのタイミングを合わせるのは難しい。

ミートというのは「ボールを的確に手に当てる」ことと理解してもらえたらOKです。

これでもまだちょっと難しいと思うので、具体例で解説します。

下図の内容は「右利きの選手がレフトからサイドラインに平行にまっすぐ助走をした場合」に一般的に見られる特徴です。

ストレート側がよく見える

クロス側(右側)が見にくい

ゆっくりなトスは手に当てやすい

早いトスは手に当てにくい

短くなったトスには対応しやすい

長くなったトスには対応しにくい

このようにスパイクアプローチによってスパイクの打ちやすさに影響が出るので、スパイクアプローチはスパイクが決まる確率に直結します。

ただ、人によって心地の良いアプローチは違うので「みんな絶対にこうすべき!」というものではないです。

どうアプローチするかによってスパイクの打ちやすさがかなり変わるということが頭の中にあるかないかが大事で、自分にとって最適なスパイクアプローチを自分で見つけることが重要でということです。

レベルが高くなってくると自分がもらうトスによってアプローチを変えたりもしますよ!

スパイクの助走にはボールまでの歩数に応じて下記の3種類があるので覚えておいてください。

- 3歩助走 → 「タン・タン・タタン」で踏み切る

- 2歩助走 → 「タン・タタン」で踏み切る

- 1歩助走 → 「タタン」で踏み切る

3歩助走、2歩助走、1歩助走のそれぞれの助走を足を踏むリズムで表現しています。

この3つの助走の使い分け方などついては下の記事で詳しく解説しています。

>>【バレーボール】スパイク助走は何種類?助走で一番大事なのは○○!

スパイクの空中姿勢の基本とコツ

ここではジャンプをしてから打つまでの間に空中でどんなことに気をつければ良いのかを解説していきます。

身体をまっすぐに保つ

空中で身体をまっすぐに保てていないとボールをしっかりとコントロールすることができません。

これは頭の位置、つまり目の位置がずれるからです。

身体が斜めになっているような態勢で相手コートの狙ったところにボールを打つのは難しいですよね?目の位置がずれるというのは致命的です。

空中でもしっかりバランスをとり足をついてまっすぐ立っているときと同じ姿勢をとることで、目の位置が安定してボールをより正確にコントロールすることができます。

僕が指導をするときは「床に対して背骨をまっすぐにしよう!」と声かけしたりしています。

あごを引く

スパイクを打つときにボールが自分の頭より高い位置にある関係で、そのボールをあごを上げた状態で見てしまいがちです。

しかしあごが上がってしまっていることで空中でバランスが取りにくくなってしまったり、ボール以外に天井の情報しか入ってこなくなってしまいます。

そんな事態を避けるためにもあごを引くことが大切です。

下記にあごを引くことのメリットを2つ挙げます。

- 身体のバランスが取りやすい

- 状況を正確に把握できる

あごをしっかり引くことで平衡感覚が保たれてバランスを崩さず身体をまっすぐにした状態を維持しやすくなり、それによってボールの位置や相手コートの状況を正確に把握できるようになります。

後ほど詳しく解説をしますがスパイクを決めるために必要な情報は天井ではなく自分の前方にあるので、あごが引けていることで前方に広い視野を確保することができ、必要な情報をしっかり得ることができます。

肩を後ろに引く

空中で身体がまっすぐの状態を作りながらボールを打つ利き手側の肩を後ろに引くことが重要です。

肩を後ろに引けていないことで”身体がずっと前だけを向いてしまう”現象が起こってしまいます。これは初心者に多く見られるスパイクフォームのダメな例の代表です。

しっかりと肩を後ろに引くことには下記の2つのメリットがあります。

- 打つコースが相手にバレない

- 強いスパイクを打つことができる

肩を後ろに引くことで自分の身体で利き手の腕を隠せて相手に自分の腕の振り方を分からせないようにすることができるのでコースがバレてしまうことを防げます。

身体がずっとまっすぐの人はどのように腕を振ってくるのか相手にずっと見られているので打つコースがバレバレで相手にブロックをされてしまう可能性が高くなってしまいます。

次に強いスパイクを打つことができる理由です。

肩を後ろに引くことで身体を大きく開いて腹筋など体幹部の大きな筋肉を使って打つことができ、ボールを叩く手のひらからボールまでの距離も広くなり腕を振るスピードを上げることができるようになることで強いスパイクを打つことができるようになります。

強くて相手に分かりにくいスパイクを打つためにも、しっかり利き手側の肩を引くようにしましょう!

ボールを常に身体より前に置く

スパイクでは助走をしている段階からボールを打つまでずっとボールを自分の身体より前に置くことが重要です。

これには下記の2つのメリットがあります。

- 強いスパイクを打つことができる

- 相手ブロッカーを視野に入れることができる

順番に解説していきます。

突然ですが、あなたも一度はスパイクで「かぶってるよ!」と言われた経験があるのではないでしょうか。

直感的にわかると思いますが、こうなってしまうとボールをに力を加えるのが難しくなってしまいスパイクを強く打つことができません。

この”かぶる”という状態に絶対にならないようにすることで強いスパイクを打つことができるということです。

スパイクを強く打つ方法に関してはこの記事内でもいくつか紹介をしてきましたが、まだまだポイントがたくさんあるので下の記事で詳しく解説します。

>>【バレーボール】スパイクを強く打つには強く打てない理由を知ろう!

次に2つ目の「ブロッカーを視野に入れることができる」について。

先ほど「あごを引く」パートの解説の中で「スパイクを決めるためには他に必要な情報がたくさんあります」と解説をしました。

その1つがこの相手ブロッカーです。

あごを引いた状態でボールを自分の身体よりも前に置くことで自分の視線を下げることが可能になります。

そして、目線を下げることで相手ブロッカーをしっかりと確認できるようになります。

目線を下げるといってもボールは自分の頭よりも上にあるので、下を向くということではないので注意しましょう。

打つ前に相手ブロッカーを確認できることで”ブロックをかわして打つ”ことや”ブロックにわざと当てる”などの選択肢を増やすことができ、スパイクの決まる確率を格段に上げることができます。

あごを引いた正しい姿勢のままボールを見ることができていれば自分の身体より前にあるということなのでOKです!

繰り返しになりますが、”かぶらない”ことはかなり重要です。

かぶる原因や絶対にかぶらないための方法については下の記事で詳しく解説しています。

>>【バレーボール】スパイクの「かぶる」原因と99%かぶらない方法を伝授

ここまでの解説で正しいフォームでスパイクを打つことができるようになると思いますが、それでも「スパイクのフォームが悪い」と言われ続けてしまう人も多いかもしれません。

スパイクフォームが悪い人の中でよくある例とその修正方法については下の記事で詳しく解説しています。

>>【バレーボール】スパイクフォームが悪いとは?6つの特徴【修正方法も解説】

スパイクの打ち方の基本とコツ

いよいよボールを打つときのポイントについてです。ここでは2つのポイントについて解説します。

できるだけ高い打点で打つ

これは事前準備の部分でも解説をしましたが、できるだけ高いところでボールを叩くということが重要です。

その具体的な理由は、相手コートにボールを落とすことを考えると打点が高い方が狙えるコースが増えるから。

言い換えると、打つボールの角度を色々選択できるということです。

”できるだけ高いところ”という表現からも伝わると思いますが、ひじが伸びた状態でボールを叩くことも重要です。

まずは自分が打てる最高打点でボールを打てるように練習をしましょう!

ただ、毎回必ず最高打点で打てるかと言えばそうではないですよね?

例えば自分が届くところよりも低いトスが上がってきているような場合なんかは当然打点を落とさなければ打てません。

そういった場合やトスが自分の思うようなところに来なかったときの対処法については下の記事で詳しく解説しています。

>>【バレーボール】良い体勢でスパイクが打てないときの対処法【5選】

同じフォームで打ち分ける

どこのコースに打つにせよ同じフォームから腕を振ってボールを叩くことが重要です。

これには下記の2つのメリットがあります。

- 自分のプレーが安定すること

- 相手にどこに打つかがバレない

自分のプレーが安定するというのは、同じフォームで繰り返し練習することでプレーの精度が上がり安定するということです。

そして、同じフォームから腕を振っているので当然相手からするとどこに打ってくるのかが分からない。

身体が向いた方にしか打たない選手はブロックするのもレシーブするのも簡単なのに対して、ストレートに打つときもクロスに打つときも同じフォームから打ってくる選手は非常にやっかいということです。

これはかなりスパイクの決定率に影響する部分なので、同じフォームから狙ったコースに打ち分けられるように練習をしておきましょう!

相手のブロッカーだけでなくその後ろにいるレシーバーにも分かりにくい打ち方を心がけられると最高です。

ちなみに、どのコースに打つにせよ絶対にやらない方がいいことがひとつあります。それは腕を振り切らないで頭の上で止めてしまうこと。

これをしてしまうとスパイクがかなりの確率でアウトになってしまうという恐ろしい内容です。

これについては下の記事で詳しく解説しています。

>>【超簡単】スパイクがアウトになる人の97%が改善する2つの魔法

まとめ

スパイクの打ち方について手順ごとに解説しました。

これまで持っていた知識にこの記事からひとつでも加えてもらってレベルアップしてもらえれば嬉しいです♪

以前バイトさせてもらっていたゼビオさん!

シューズを中心にバレーボール用品がお得に買えるのでチェックしてみてください♪